뉴스 News

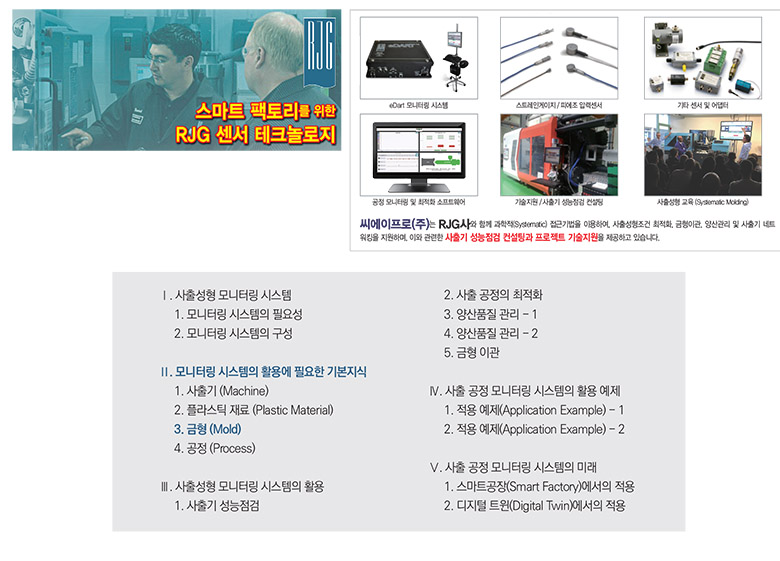

기술과 솔루션

news

기술과 솔루션

편집부

2020-07-16

편집부

2020-07-15

편집부

2020-07-09

편집부

2020-07-06

취재부

2020-07-05

취재부

2020-07-05