- 고기능·경량화 소재 수요 확대로, 미국 엔지니어링 플라스틱 시장 연평균 6.48% 성장 전망

- 한국, 미국 폴리아세탈 수입 시장 점유율 1위… 전체 수입의 38.7% 차지

상품명 및 HS Code

‘엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastics)’은 일반 플라스틱에 비해 기계적 강도, 내열성, 내마모성, 내화학성 등이 우수해, 구조재, 기계 부품, 전기·전자부품 등 고기능 산업용 소재로 사용되는 대표적인 고부가가치 플라스틱이다. 자동차 경량화, 전자기기 소형화, 기계 정밀화 등 성능 향상이 요구되는 산업 환경에서, 이를 구현할 수 있는 엔지니어링 플라스틱의 적용 범위가 지속적으로 확대되고 있다.

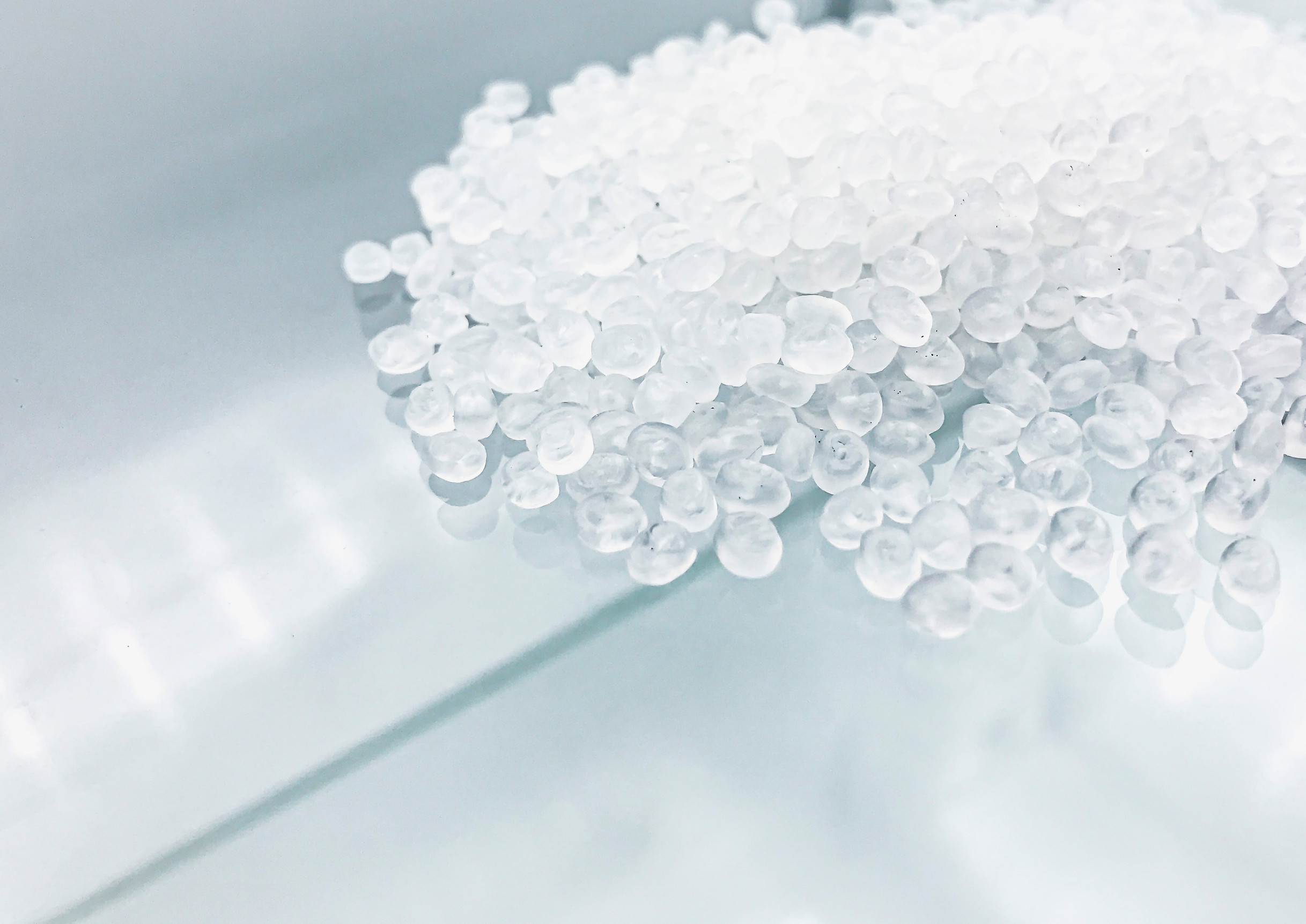

이 중 폴리아세탈(Polyacetal, 또는 폴리옥시메틸렌 Polyoxymethylene, POM)은 대표적인 엔지니어링 플라스틱으로, 금속 대체 소재로서의 기계적 강도, 내마모성, 우수한 가공성을 바탕으로 자동차·전자·기계 산업의 정밀부품에 주로 사용된다. 제품은 원형(primary form)의 수지 형태로 유통되며, 국제통일상품분류체계(HS) 기준 HS Code 3907.10(Polyacetals, in primary forms)에 해당한다. 상위 분류인 3907에는 폴리아세탈 외에도 폴리에테르, 에폭시수지, 폴리카보네이트, 알키드수지, 폴리알릴에스터 등 주요 열가소성 수지를 포함한다.

시장 동향

미국 엔지니어링 플라스틱 시장은 고성능·경량화 소재에 대한 산업 전반의 수요 확대에 힘입어 견조한 성장세를 이어가고 있다. 글로벌 시장조사기관 모더 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 2024년 시장 규모는 약 149억 6,000만 달러로 추산되며, 2029년까지 연평균 6.48% 성장해 204억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 경량화 요구, 고기능 가전 보급 확대, 친환경 소재로의 전환이 맞물리며, 시장 전반에 구조적인 수요 확대를 이끌고 있다.

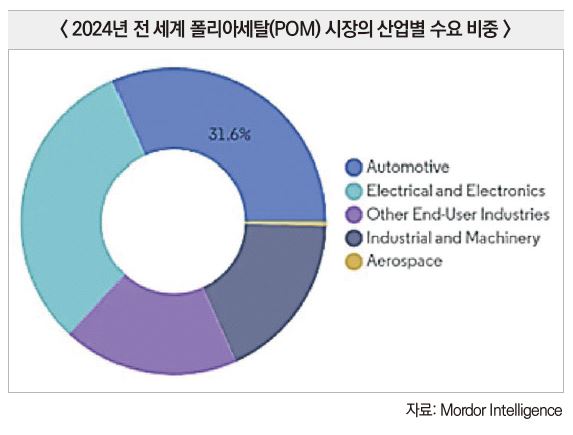

폴리아세탈(POM)은 엔지니어링 플라스틱 중에서도 활용 범위가 빠르게 확대되고 있는 핵심 소재 중 하나다. 기계적 강도, 내마모성, 치수 안정성, 낮은 마찰계수 등의 특성을 기반으로 고정밀 부품용 소재로서의 수요가 뚜렷하게 증가하고 있다. 자동차 산업은 전체 수요의 약 32%를 차지하며, 연료 시스템, 내장 부품, 기어류, 브래킷 등에서 금속 대체 소재로의 활용이 확대되고 있다.

소비자 가전 산업 또한 폴리아세탈 수요를 확대하는 주요 산업 중 하나다. 스마트폰, 웨어러블 기기, 스마트 가전 등 고기능 제품군의 확산에 따라, 절연성과 내열성을 갖춘 정밀부품용 소재로서 폴리아세탈의 활용이 늘고 있다.

부품이 작고 정밀해지는 흐름 속에서 수지 소재의 성형 안정성과 가공 정밀도가 핵심 선택 기준으로 부각되고 있다. 최근 산업계 전반에서 탄소 배출을 줄이고 자원 순환을 확대하려는 움직임이 강화되면서, 기존 대비 탄소발자국을 줄인 친환경 POM 제품에 대한 수요가 의료기기, 포장재, 전장부품 등 다양한 분야로 확산되고 있다. 폴리아세탈은 범용 플라스틱을 대체하는 고기능 수지로서 입지를 강화하고 있으며, 자동차, 전자, 산업기계 등 기술 집약 산업 전반에서 핵심 엔지니어링 플라스틱으로의 역할을 이어갈 것으로 전망된다.

수입 동향

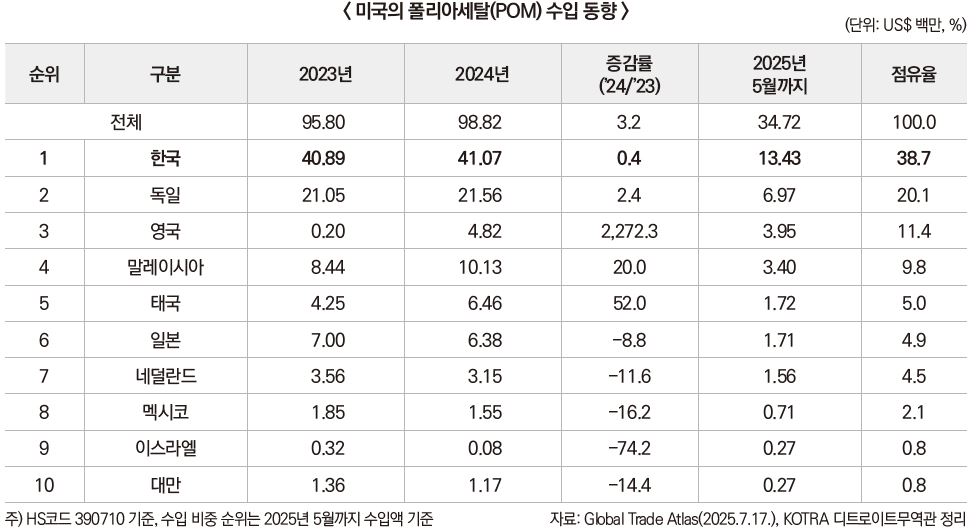

2024년 미국의 폴리아세탈(POM) 수입액은 전년 대비 3.2% 증가한 9,882만 달러를 기록했으며, 2025년 5월까지의 수입 규모는 3,472만 달러로 집계됐다. 2024년 연간 수입액 기준으로는 한국이 4,107만 달러로 최대 수입 대상국이었으며, 독일(2,156만 달러), 말레이시아(1,013만 달러), 태국(646만 달러), 일본(638만 달러) 등이 주요 수입국으로 기록됐다. 특히, 영국은 전년 대비 2272.3% 급증하며 가장 큰 증가율을 보였으며, 태국(52.0%), 말레이시아(20.0%)도 두드러진 증가세를 나타냈다. 반면 네덜란드(–11.6%), 멕시코(–16.2%) 이스라엘 (-74.2%), 대만(-14.4%) 등은 두 자릿수 감소세를 기록했다.

한편, 2025년 1~5월 수입액 기준 시장 점유율을 보면, 한국은 38.7%(1,343만 달러)로 미국 폴리아세탈 수입시장의 주요 공급원으로서 확고한 입지를 유지하는 것으로 분석된다.

경쟁 동향

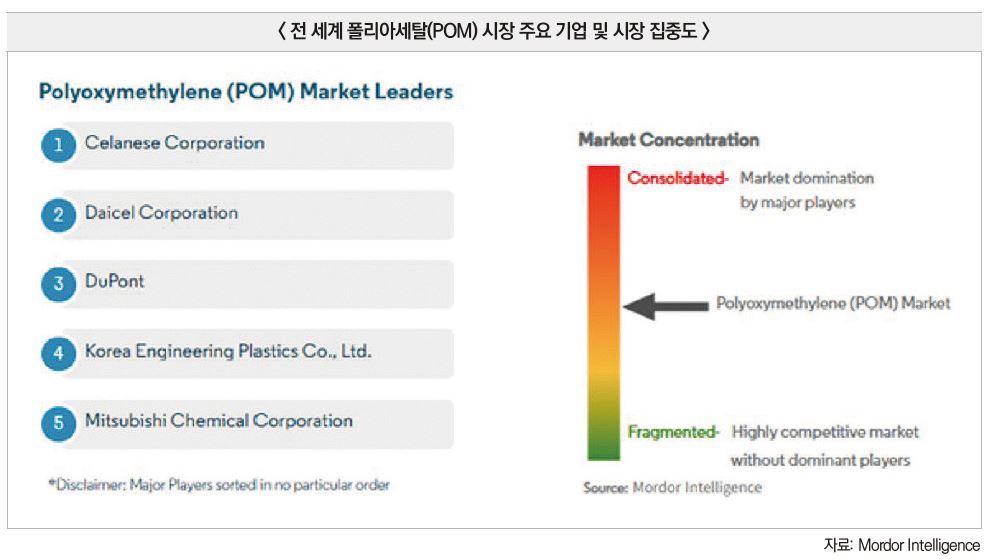

시장조사기관 모더 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 전 세계 폴리아세탈(POM) 시장은 Celanese, DuPont, Mitsubishi Chemical, Daicel, Korea Engineering Plastics 등 소수의 글로벌 기업을 중심으로 형성돼 있다. 이들 상위 기업은 자체 원료 생산과 고기능 소재 기술을 기반으로 높은 시장 지배력을 유지하고 있으며, 축적된 R&D 역량과 기술적 노하우를 바탕으로 응용 맞춤형 등급 개발에 주력하고 있다. 아시아 주요 기업들은 글로벌 리더와의 합작사 설립, 현지 생산설비 확대 등을 통해 점유율을 꾸준히 확대하고 있다.

최근에는 지속 가능한 소재의 수요가 증가하면서, 주요 기업들은 식물성 원료 기반의 친환경 제품이나 휘발성유기화합물(VOC) 배출을 최소화한 제품 개발에 집중하고 있다. 또한, 기술 맞춤형 개발센터 운영, 유통망 고도화, AI 기반 자동화 생산 시스템 도입 등을 통해 고객 대응력과 생산 효율성을 동시에 강화하고 있다. 고부가가치 시장 선점을 둘러싼 경쟁이 본격화되는 가운데, 브랜드 차별성과 지속가능성 측면에서의 경쟁 우위를 확보하려는 전략이 보다 뚜렷해지고 있다.

유통구조

폴리아세탈 시장은 글로벌 밸류체인 전반에 걸쳐 제조사, 유통업체, 최종 수요처 간 다양한 유통구조를 형성하고 있다. 제조사는 주로 원료 공급업체로부터 중합 원료를 확보한 후, 자사 설비에서 폴리아세탈 수지를 생산하고 이를 자동차, 전자, 산업용 부품 등을 생산하는 최종 수요처에 공급한다. 대형 수요처의 경우, 제조사가 직접 기술 지원과 맞춤형 제품을 제공하는 직거래 방식이 일반적이며, 소규모 수요처나 다양한 제품군을 취급하는 고객에게는 지역 기반 유통업체가 중간 유통 역할을 담당한다.

특히, Celanese, Mitsubishi Gas Chemical, Daicel 등 주요 제조사들은 GM, Toyota, Volkswagen 등 글로벌 완성차 기업을 비롯한 주요 전방 산업 고객과의 안정적 공급 네트워크를 유지하고 있으며, 공급 안정성과 제품 일관성이 요구되는 응용 분야에서는 제조사와의 직거래 비중이 높은 편이다. 반면, 소량 다품종 수요가 존재하는 소비자 전자 및 산업기기 분야에서는 Total Plastics, Laird Plastics 등 전문 유통업체를 통한 간접 유통 방식이 병행되고 있다.

관세율

미국 국제무역위원회(ITC, U.S. International Trade Commission)의 ‘2025 HTS Revision 16’에 따르면, 폴리아세탈은 HS Code 3907.10으로 분류되며, 일반 관세율은 kg당 6.5%다. 다만, 한국산 제품에는 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 무관세가 적용된다.

한편, 2025년 4월부터 미국 정부는 ‘상호 관세(Reciprocal Tariff)’ 제도를 본격 시행해, 무역 불균형 국가를 대상으로 기본 10%의 추가 관세를 부과하고 있으며, 국가별로는 최대 36%까지 상향 적용을 예고한 바 있다. 한국은 FTA에 따라 일반 관세는 면제되지만, 상호 관세는 협정과 무관하게 별도로 부과되며, 현재는 10% 기본요율이 적용 중이다. 미 행정부는 8월 1일부로 한국에 최대 25%, 독일·영국 30%, 태국 36%, 일본·말레이시아 25%의 상호 관세율을 부과할 예정이며, 최종 시행 시 한국 기업의 가격 경쟁력에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 이에 따라 주요 수입국의 세부 요율에 대한 지속적인 모니터링이 필요한 상황이다.

주요 인증

폴리아세탈(POM)은 전기·전자, 식품 설비, 의료기기 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 미국 시장에서는 용도별 규제 또는 구매 요건에 따라 개별 인증을 충족해야 하는 경우가 많다. 모든 인증이 법적 필수 사항은 아니지만, 실제 시장 납품 및 설계 반영 과정에서 사실상 필수 요건으로 간주되는 사례가 대부분이다.

전기·전자 부품용으로 사용되는 경우, 미국 UL(Underwriters Laboratories)의 UL 94 난연 등급은 주요 고객사 사양에 포함되는 경우가 일반적이다. 특히 UL 94 V-0 등급(10초 이내 자가 소화, 불꽃 낙하 없음, 총 연소 시간 50초 이하)은 자동차 전장부품, 항공기 부품, 정밀 전자기기 분야에서 표준 납품 요건으로 자리 잡고 있다.

식품 및 식수 접촉용 부품에는 미국식품의약국(FDA, Food and Drug Administration)의 식품 접촉 기준(21 CFR 177.2470)이 적용되며, 이는 법적으로 요구되는 필수 요건이다. 식품 가공 설비, 정수기 부품, 유량 조절 장치 등 반복적 접촉이 예상되는 제품군에 광범위하게 적용된다.

의료기기용 소재로 사용되는 경우, ISO 10993 생체적합성 시험 기준은 직접적인 법적 의무는 아니지만, 품목 승인 과정이나 고객 요구사항을 통해 사실상 필수에 준하는 기준으로 반영되는 사례가 많다. 또한 식수 접촉 부품에는 NSF/ANSI 61, WRAS 등 인증이 적용되며, 법적 요건이거나 시장 진입의 실질적 전제 조건으로 작용한다.

시사점

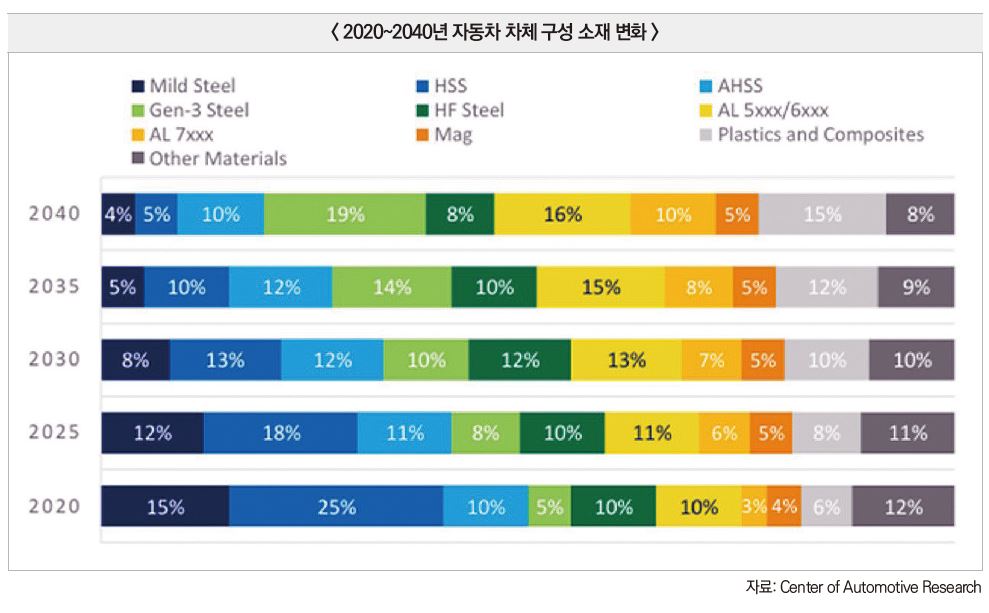

금속보다 가볍고, 우수한 강도와 내열성을 갖춘 ‘엔지니어링 플라스틱’은 자동차 산업의 설계 구조를 근본적으로 재편해 왔다. 미국 자동차 산업 대표 연구기관인 CAR(Center of Automotive Research)에 따르면, 차량 내 ‘플라스틱 및 복합 소재’의 사용 비중은 2040년까지 2.5배 이상 확대될 전망이며, 이는 차량 경량화뿐만 아니라 설계의 무게중심을 전환하는 중요한 흐름으로 해석된다.

엔지니어링 플라스틱 중에서도 폴리아세탈(POM)은 낮은 마찰계수와 뛰어난 치수 안정성을 갖춰, 마찰을 줄이고 수명을 확보해야 하는 부품에 주로 활용된다. 기어, 베어링, 연료 펌프, 부싱(bushing), 윈도우 레귤레이터(window regulator) 등 반복 작동과 내마모성이 요구되는 부품에서 특히 소재의 강점이 드러난다.

그러나 POM은 제조 과정 중 유해가스가 발생하고 품질 관리가 까다로워, 기술적 진입장벽이 높은 소재로 분류된다. 한국 A 기업 부사장은 KOTRA 디트로이트무역관과의 인터뷰에서 “POM은 공중합체(Copolymer)나 단일중합체(Homopolymer)의 분해 과정에서 포름알데하이드(Formaldehyde) 등 유해가스가 발생한다”라며, “미국은 이를 유해 대기오염물질(HAP)로 규정하고 있어 배출 기준을 충족하지 못하면 설비 인허가 자체가 제한된다”고 설명했다.

이어 “국내 기업 중에서는 유해가스 처리 기술을 확보하고, 제조 불량률을 낮춰 제품 안정성을 높인 다수의 기업이 있다”라고 덧붙였다.

미국 자동차 산업의 전동화·정밀화가 가속화되는 가운데, 고부가 특수 플라스틱 수요는 구조적으로 확대되는 추세다. 여기에 2025년 트럼프 2기 행정부 출범 이후 철강·알루미늄 관세가 파생 제품으로까지 확장되면서, 금속 대체 소재의 중요성은 더욱 커지고 있다. 이에 따라 관련 한국 기업은 POM을 포함한 전략 소재에 대해 고부가 응용 분야 진출을 구체화할 필요가 있다.

최근 미국 OEM과의 고기능의 플라스틱 부품 공급 계약을 체결한 국내 기업 관계자는 “누구나 할 수 있는 것만 해서는 살아남기 어렵다”라고 강조하며, “정책 불확실성이 크더라도 신차 개발은 계속되고, 우수한 소재는 결국 채택된다”고 덧붙였다. 시장 전반에 대한 사업환경의 격변 상황에서도, 고부가가치 소재 수요에 실질적으로 대응할 수 있는 공급자에게는 여전히 기회가 있다. 먼저 움직이는 쪽이 다음 10년의 기준을 만들 것이다.

자료: Mordor Intelligence, Global Trade Atlas, Markets and Markets, Underwriters Laboratories, U.S. International Trade Commission, Code of Federal Regulations,

U. S. Food and Drug Administration, National Sanitation Foundation(NSF),

International Organization for Standardization(ISO),

Water Regulations Approval Scheme(WRAS), Center of Automotive Research(CAR), KOTRA 디트로이트무역관 자료 종합